こんにちは。kara-Sの佐藤です。

昨日、12月3日より始まりました、SET in Kyoto[kara-S]!

初日の3日はkara-Sのスタジオスペースにて、オープニングTEAパーティーが開催されました!

続々とお集りいただきました皆さんに、TEAパーティーなので、紅茶をお配りします。

始まりのあいさつで、SETのメンバーであるTinydinosaurの工藤さんより、

どのような思いで活動されているかなどの、お話をいただき、

今回このような形でSETと関わらせていただけたことはもちろんですが、

人と人との繋がりは本当に大切だと実感しました。

始まると皆さんパウンドケーキを選ぶのに夢中!

今回のお菓子は、以前「Rocca Special」でもお世話になりました、VACACOさんにお願いして、

4種類のパウンドケーキをご用意していただきました。いつもおいしいお菓子をありがとうございます!!

ショップでお世話になっている作家さん方も駆けつけてくださいました!

楽しそうですね〜!

こちらは、methodの山田さんと学生さんたち。何やら話こんでいますね。

こんな近くで、第一線で活躍されている方とお話できる貴重な機会ですからね!

山田さんはこの日、スーパーマンのような出で立ちでした。

この日の朝に、これから約1ヶ月間ショップでお取り扱いするSETの商品説明を

それぞれの作家さんから受けましたが、それがとても面白くて、

もちろん、商品そのものが面白いから説明が面白くなるのも当然なのですが、

こんな説明をしてもらえたら、嬉しいな〜と思いました。

kara-Sショップはほとんどが作家さんの商品なので、

それを作った思いや、作家さん自身のことをしっかりとお客さんまで届けたいです。

もっと沢山の人に商品のファンに、作家さんのファンに、ショップのファンになっていただけるよう

これからがんばっていきます!

SETのみなさま、VACACOさん、お越しいただいたみなさま、

とても楽しい会になりました。ありがとうございました!

SETの期間限定ブースについては、また後日ZUURICHブログにてレポートします!

こんにちは。kara-Sラボの亀井彩代です。

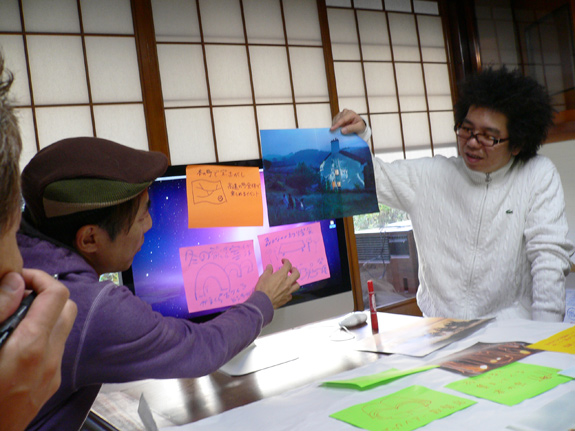

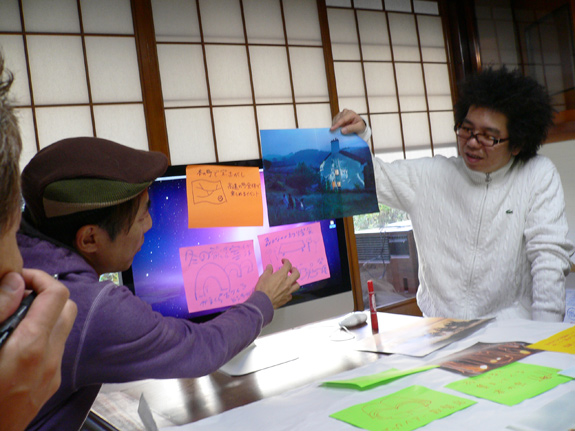

今回は各チームごとに分かれ、企画のブラッシュアップや、今後の活動のための話し合いが行われました。

各チーム、前回発表した企画のブラッシュアップをはじめ、

その企画に必要な技術の洗い出しや、今後の制作の流れ、またチームで活動して行く上での作業方法の共有等を行いました。

企画発表の時にいなかった先生にも、たくさんの新しいアイディアやアドバイスをいただきました。

新しいアイディアをいただく度に、こうすればもっと良くなるんじゃないか、と何度もみんなで企画を練り直し、ブラッシュアップを行います。

先生からアドバイスいただいた使用する技術のなかには、初めて聞くようなものも。

どのような技術なのか、またその技術を開発できる環境なのか、どれくらい大変なのかを検討し、チーム全員で共有しました。

新たなアイデアや技術的なアドバイスを先生から受け、最終的にどの技術を使用するのかを明確にした後、

各自受け持つ技術の担当を分担しました。

また、これから使用するであろう技術の基礎的な勉強会をしたチームもありました。

(どの写真もブレていてすみません・・・)

次回から各チーム、自主的に勉強会を行い、技術開発に励みそうです。

きっとこれから、それぞれのチームの味が出てくるのだと思います。

どのように進むのか、楽しみです。

こんにちは!kara-Sラボの冨田です。

今回は3チーム合同で、企画発表をおこないました。

前回同様、「お店で役立つデジタルコンテンツ」というテーマで企画をねり、

cshoolの松村さん、大西さん、kara-Sのショップスペースを担当しているZUURICHのカワラさんなどの大人な意見もふまえつつ、1チームづつ発表しました。

3チームはそれぞれ、

・kinectを中心に使用する班

・htmlやphpを使い、タブレットを使用する班

・センサーを中心に使用する班

に分かれており、kara-Sに試着室がないことに着目した班や、「商品への寄せ書き」をコンセプトに手書きPOP風のレビューを作ろうとしている班、店の中ではなく外からお客さんを呼び込むための装置を作ろうという班と、様々な企画アイデアを発表しました。

それぞれの企画が発表し終わると、

「こうしてみては?」「ここを変えてみてはどうだろうか?」といった、新たなアイデアや技術的な提案が出されていきました。

そういった意見を元に、後半はブラッシュアップをすることに・・・。

実際のkara-Sのスペースを見ながら、ここに装置を置いてみたらどうか、ここの導線はどうしようか。

と新たな発見や問題もでてきました。

第3期のラボはただ作るだけではなく、kara-Sの利便性・収益につながることも必要になります。

次回からも「実際にお店の役に立つ」ものを制作するため、どんどん企画をブラッシュアップしていきます!!乞うご期待!

こんにちは。kara-Sラボの高阪です。

ブログでの報告が遅くなりましたが、kara-Sラボも制作に協力したロッカー〜迫りくる赤い足音〜。

8月にkara-Sで開催し、大好評に終わりました。また10月16日に行われたdotFesでは、新たに次の人を驚かせるという新要素を追加し、1日限定で運営しました。

ロッカー〜迫りくる赤い足音〜とは、京都精華大学デザイン学部ビジュアルデザイン学科デジタルクリエイションコース2回生が企画から営業まで自分たちで行ったお化け屋敷です。

わたしたちkara-Sラボはその仕掛けを作るという形で協力しました。

わたしはデジクリ2回生としてもこのお化け屋敷に参加・運営していました。実際にkara-Sラボで作った映像・音楽再生システムを使い、すごくいいタイミングで再生できたときの体験者の方たちの悲鳴や「怖い!」と叫び声を聞けたりと、直に反応を受け取ることができすごく嬉しかったです。

このシステムなくしてはお化け屋敷は成り立たなかったのだろうと思うと、良い形でkara-Sラボとして協力できたと思います。

またgainer miniを使い、Flashを画面の中だけでなく画面の外へ出力するという、今までとは少し違ったFlashの使い方を学びました。電子工作に近く実際に組んだ回路をハンダ付けしたりと、Flash内だけで完結せず、もっとアナログ的な表現を知ることができました。

開発にはAdobe Flash ActionScript3.0とgainer miniを使用しています。今回使った仕組みの詳しい説明を活動報告ページにて紹介しております。

ぜひご覧ください。

kara-Sラボ第2期お化け屋敷チーム活動報告「驚かすデジタル仕掛け」

今回のこのお化け屋敷の仕掛けを作るにあたり、デジタルとアナログを繋ぐものとしてのFlashを使用しました。新しいFlashの可能性を知ることができたので、今後に生かしていきたいなと思います!

こんにちは。kara-Sの佐藤です。

ブログでのご報告が遅れてしましましたが、

HTML/CSS/JavaScript入門講座「ほんきでHTML」第2期がスタートしました。

ほんきでHTMLでは、HTML/CSS/JavaScript を基礎から学んでいくのと平行して、

生徒さんご自身で、一つのサイトを一から制作していただきます。

今回も、第1期に引き続き、ワン・トゥー・テン・デザインの松田さんと江見さんに

講師を引き受けていただきました。

先週日曜日までに、前半の4回の授業が終了しましたが、ここまでの授業風景を少しご紹介いたします。

前半の4回の授業では、HTMLの基礎的な考え方から応用編、

またWebページの見た目を作るCSSを学んでいきます。

授業は前回に習ったことの復習から始まります。

その日、新しく習うことはサンプルを使いながら、講師の方と一緒にコーディングをしていきます。

重要なところや、ポイントはホワイトボードに書きながら、丁寧に説明していただけます。

生徒さんも、大事なところはそれぞれノートにまとめていきます。

また、講師の方々は生徒さん一人一人が理解しているか、気にかけながら授業を進めてくださるので、

解らないことがあればすぐに質問できます。

1回5時間という長めの授業時間なので、休み時間も定期的にありますが、

この時間にさっき解らなかったところを質問する生徒さんも。

よく授業の中で、講師の方々がおっしゃっていたのが、

どのように書けば、無駄がなくきれいか、正しいかということでした。

後半4回の授業内容はHTML5/CSS3の新要素や、スマートフォン対応について、

さらに、サイトに動きをつけたりするための、JavaScriptを中心に学びます。

それと平行して各自のサイト制作も進めていき、最終回に発表というスケジュールです。

次回、それぞれのサイトデザインが上がる予定ですので、どのようなサイトができるのか、

楽しみです!

また、「ほんきでHTML」第3期の募集については、まだ開始しておりませんが、

Flash/ActionScript入門講座「ほんきでFlash」第5期、初心者向け映像制作講座 第3期が

現在受講生を募集しておりますので、ご興味のある方は下記より詳細をご確認いただければ幸いです。

講座の雰囲気等実際に見てみたいという方は、ご見学も可能ですので、

是非、お気軽にお問い合わせください。

● Flash/ActionScript入門講座「ほんきでFlash」第5期

これからFlashを使用してコンテンツ制作を始めたい方のために、

基礎的なActionScriptを習得し、自分の作品を作る2ヶ月のコースです。

http://www.kara-s.jp/school/20120122_honkideflash.html

期間:2012年1月22日(日)~3月18日(日)期間中の毎週日曜日(2月26日除く) 全8回

時間:14:00~19:00

料金:126,000円(学割価格110,250円)

定員:10名 [申込制]

講師:大西 拓人

● 映像制作講座 第3期 「ミュージックビデオを作ろう」

撮影から編集まで実際の映像制作のフローを体験しながら、

アフターエフェクツやプレミアの基礎的な使い方を身につけていく講座です。

http://www.kara-s.jp/studio/20120118_movie3rd.html

期間:2012年1月18日(水)~2月15日(水)期間中の毎週水曜日 全5回

時間:19:00~21:30

料金:一般21,000円/京都精華大学在学生14,000円/他大学在学生・京都精華大学卒業生/16,000円

定員:10名 [申込制]

講師:中角 壮一

こんにちは、kara-Sラボの志葉です。

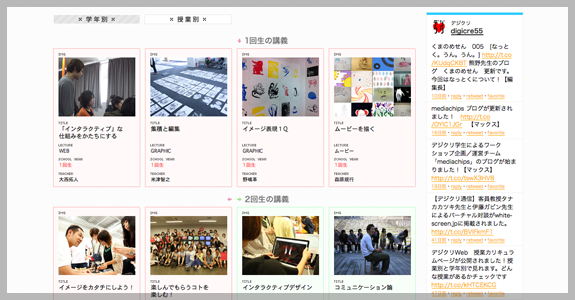

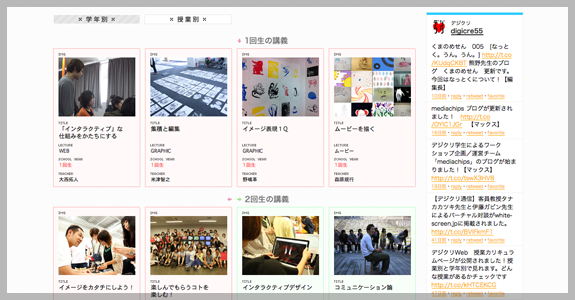

2011年4月から活動していたkara-Sラボ第二期「デジクリWEB」が無事公開されました!

デジクリWEBとは、京都精華大学 デザイン学部 ビジュアルデザイン学科

デジタルクリエイションコース(通称デジクリ)のWEBサイトです。

大学からデジクリのWEBサイトのリニューアルを依頼され、4月から約6ヶ月間、新メンバーを迎え新しくなったkara-Sラボ第二期の活動として制作してきました。

デザインをRefsignの佐野亘さんに担当して頂き、ラボ活動としては今まで以上に

実際の仕事に近い環境で制作を進めてきました。

至らない部分が多々あり、まだまだ実力不足だと感じることもありましたが、勉強になりとてもよい経験をすることができました。

第一線でご活躍されている方にデザインをして頂き、また自分たちが所属しているコースのサイトということもありプレッシャーも大きなものでしたが、メンバー全員、そしてサポートして頂いた先生たちのおかげで無事完成する事ができました!

開発にはAdobe Flash ActionScript3.0とブログシステム「WordPress」を使用しています。

技術面などでの詳しい説明は、kara-Sサイトで第二期の活動報告のページを制作しましたので

よければ一度ご覧下さい。

(ここに活動報告のページへのリンク入れます。)

この『デジクリWEB』はこれで終わりではなく、これからも後輩達に伝えられより良い方向にブラッシュアップされて行きます。

デジクリで行っている事や、講師をして頂いている先生方のブログもありますので、『デジクリWEB』よければご覧下さい!

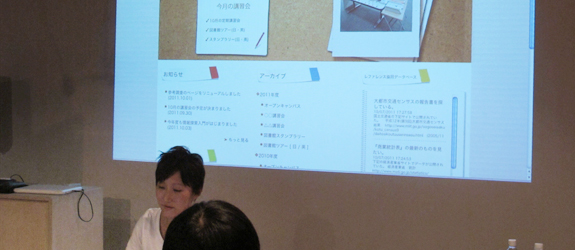

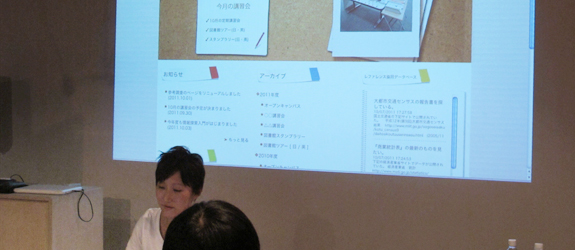

こんにちは。kara-Sの大西です。

少しブログでのご報告が遅くなってしまいましたが、

現在第2期を開催中のHTML/CSS/JavaScript入門講座「ほんきでHTML」の第1期が

先日、無事最終回を迎えました。

講義と並行して、生徒の皆さん一人一人が作品を作っていくのがクスールの講座の特徴ですが、

今回もさまざまな作品(サイト)が揃いました。

発表に向けての最後のブラッシュアップの様子。みなさん真剣な表情で、さまざまなこだわりをページに組み込まれていました。

そしていよいよ、8回目の作品発表。

みなさんそれぞれの作品を前で発表していきます。

できあがったサイトは、

架空の通販サイトを考え、それを形にしたものや、

架空の通販サイトを考え、それを形にしたものや、

ウィンドウサイズの変化に合わせて画像の大きさが変わる、

ウィンドウサイズの変化に合わせて画像の大きさが変わる、

写真をダイナミックに見せるサイト。

生徒さんの職場で実際に公開し、利用することを前提に企画・制作されたサイトなど、

生徒さんの職場で実際に公開し、利用することを前提に企画・制作されたサイトなど、

どれも非常に特徴があり、クオリティの高いサイトができあがりました。

みなさんの発表が終わったあとは、

講師からの講評で最後のまとめを行い、

講座後はkara-S近くのお店にて打ち上げを行いました。

無事第1期が終わった「ほんきでHTML」ですが、既に第2期がはじまっておりますので、

そちらについては後日ブログにてまたご報告いたします。

また第3期の募集については、まだ開始しておりませんが、

Flash/ActionScript入門講座「ほんきでFlash」第5期、初心者向け映像制作講座 第3期が

現在受講生を募集しておりますので、ご興味のある方は下記より詳細をご確認いただければ幸いです。

講座の雰囲気等実際に見てみたいという方は、ご見学も可能ですので、

是非、お気軽にお問い合わせください。

● Flash/ActionScript入門講座「ほんきでFlash」第5期

これからFlashを使用してコンテンツ制作を始めたい方のために、

基礎的なActionScriptを習得し、自分の作品を作る2ヶ月のコースです。

http://www.kara-s.jp/school/20120122_honkideflash.html

期間:2012年1月22日(日)~3月18日(日)期間中の毎週日曜日(2月26日除く) 全8回

時間:14:00~19:00

料金:126,000円(学割価格110,250円)

定員:10名 [申込制]

講師:大西 拓人

● 映像制作講座 第3期 「ミュージックビデオを作ろう」

撮影から編集まで実際の映像制作のフローを体験しながら、

アフターエフェクツやプレミアの基礎的な使い方を身につけていく講座です。

http://www.kara-s.jp/studio/20120118_movie3rd.html

期間:2012年1月18日(水)~2月15日(水)期間中の毎週水曜日 全5回

時間:19:00~21:30

料金:一般21,000円/京都精華大学在学生14,000円/他大学在学生・京都精華大学卒業生/16,000円

定員:10名 [申込制]

講師:中角 壮一

こんにちは。kara-Sスタッフの佐藤です。

あっという間にもう11月! 今年も残す所あと2ヶ月ですね。

さて、前回の記事でもお知らせしましたが、10月29、30日の2日間、

「本の町」をデザインする というテーマのトークイベントに参加するため、

長野に出張してきました!

本日はその様子をレポートします!

京都から特急しなの9号に乗って、3時間。木曽福島まで向かいます。

木曽福島に到着すると、そこからさらに車で1時間ほど走り、伊那市の高遠町まで。

この日は晴天で暖かく、寒いかも…と覚悟していましたが、京都とあまり変わらない気温でした。

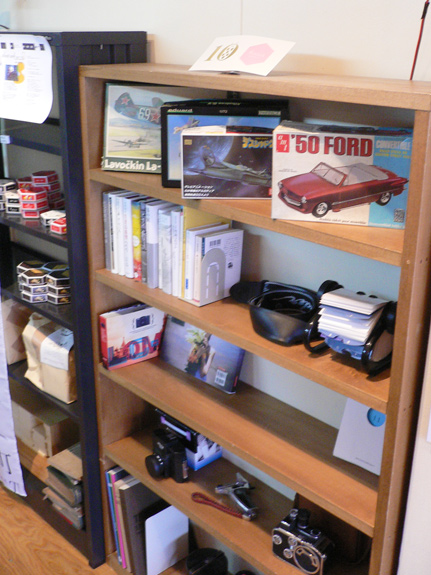

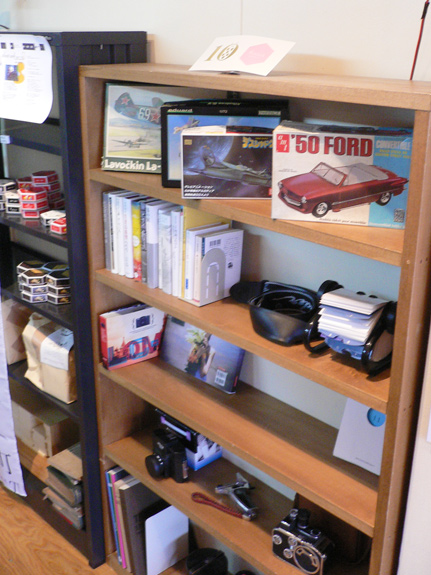

到着してすぐ向かったのが、古本屋だった旧・本の家(現在は営業を休んでいるため)。

このときは、レンタル本棚を設置し、参加の皆様がお客様に直接古本などを販売する企画、

「古本アパートメント」の期間中だったので、

本屋さんの中にたくさんの本屋さんが!という面白い空間になっていました。

こちらは、今回のトークイベントでご一緒する、10 incの本棚。

本以外にもカメラなど面白いものが置いてありました。

こちらも、本とアクセサリーやプックマークなど、いろいろ置いてあります。

本の家で、10incの柿木原さんとトドロキデザインの轟さんと軽く打ち合わせをし、

さっそく会場となる「仙醸蔵」へ。

こちらが今回の会場となる、「仙醸蔵」。元々、酒蔵だったそうです。

中も天井が高く、囲炉裏もありました!

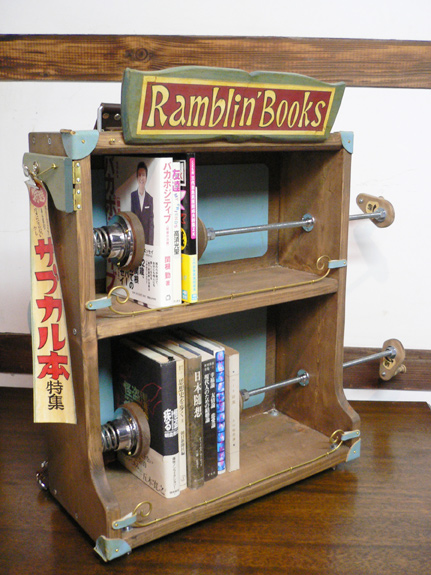

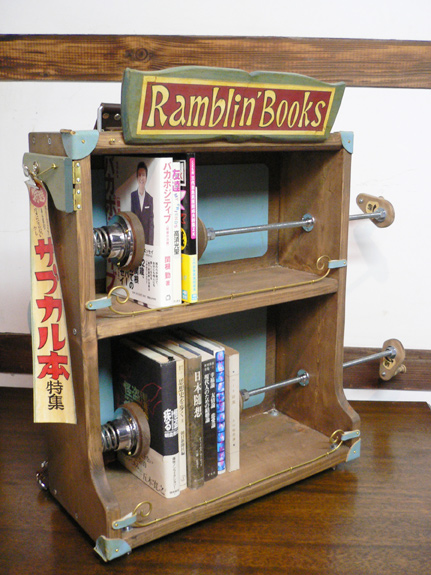

こんな珍しい本棚が置いてあったり…

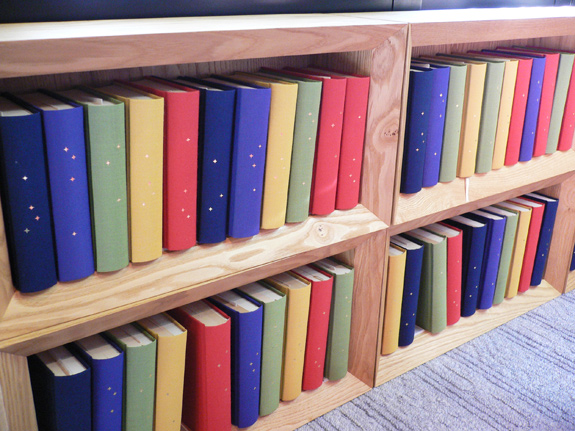

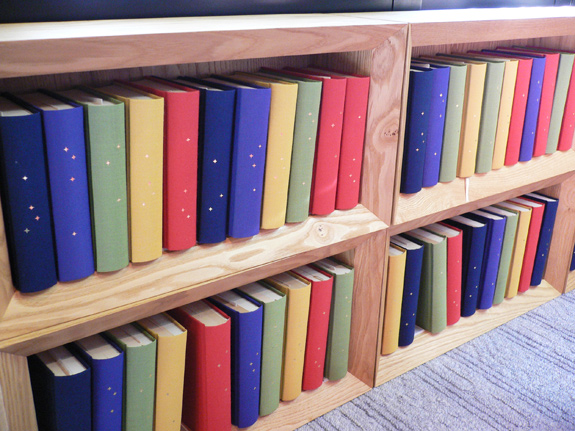

これは!噂の「本の町の本」!!

こちらの本は、去年開催された、「高遠ブックフェスティバル」のときに、

柿木原さんはじめ、Rocca Spiele / 10 incのメンバー、本の町PROJECTの方々と作られたこだわりの1冊。

装丁はkara-Sショップでもお世話になっております、「美篶堂」さんです。

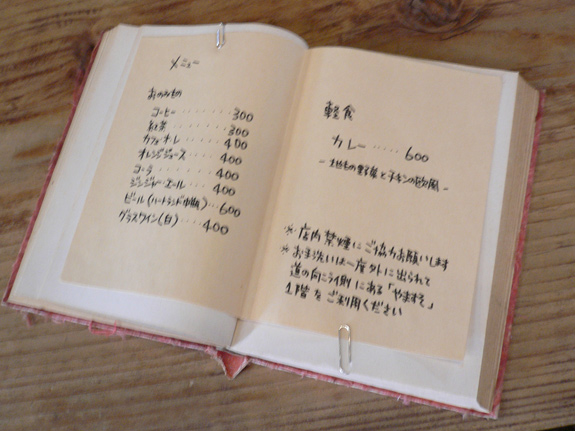

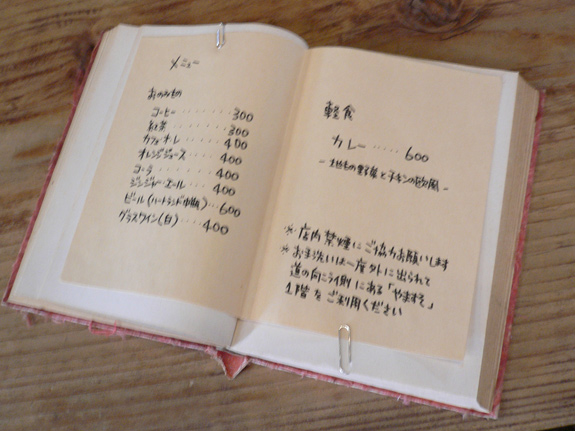

仙醸蔵は現在はカフェとして営業してます。

こちらはメニュー表。本の形ですね!

さっそく設営開始!

おおきな丸テーブルを囲うかたちで、テーブルの上にはこれまた大きな模造紙が。

そして、轟さんがお持ちになった、iMacを設置。ディスプレイ大きい!

はじめはプロジェクターを使う予定が、轟さんのiMacを使う事に。

そうこうしているうちに、15時過ぎ。お客さんも続々と集まってきました。

始まりました!「本の町をデザインする」。

大きな模造紙の上に、柿木原さんが用意した、様々なイメージの写真がちりばめられました。

「トークショーではなくなりました!ワークショップです。お客さんもみんな一緒に考えましょう!」

おお、トークショーじゃなくなった!これにはお客さんもちょっと戸惑い、思わず笑いながら、

みんなで本の町をデザインすることに!

柿木原さんが用意した写真などをヒントに、「こんなのあったらいいな〜」を

ポストイットにその場で描いていきます。

何か思いついたら、iMacに貼って、それぞれが発表。

意外と同じようなことを考えていたり、他人の案にプラスαしたり、

みんなのいいな〜がどんどん集まっていきます。

一通り、案を出し終えたら、轟さんの今までされてきたお仕事や、

今回のために考えてこられたものを発表されます。

轟さんは、長野のデザイナーさんなので、地元目線で案を考えてこられていましたが、

中でも会場が一番ヒートアップしたのが、こちら…

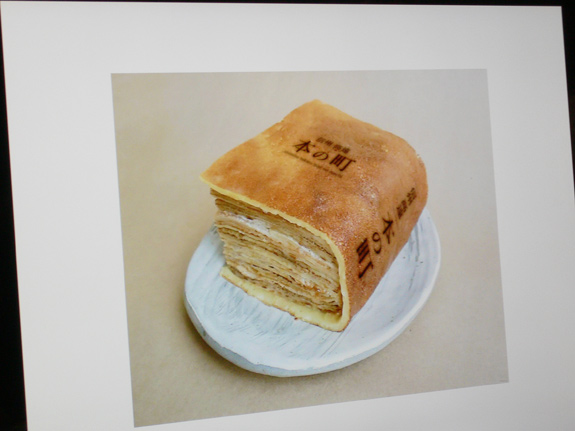

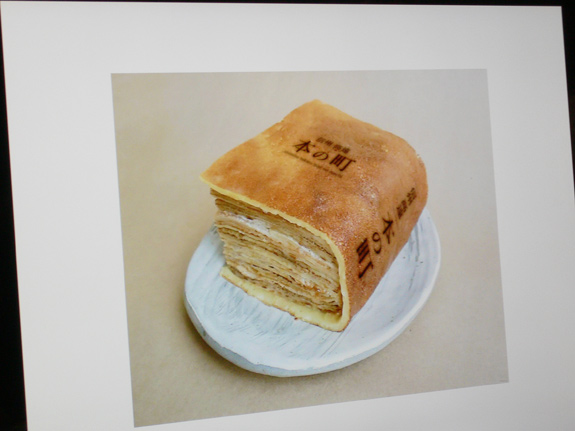

「食べる本」です!!

先ほどの案だしの中でも、食べる本や、飲む本(!)があったらいいな〜と言っていましたが、

ありました!ここに!

轟さん特製「ミルクレープの本」です。

こだわりも半端ない。

表紙の部分はクレープでは上手くいかなかったので、

ホットケーキの生地で出来ているとのこと。

ぜひ、本の町名物になってほしいですね!

轟さんが発表された後、とうとう私の番!

まず、kara-Sのことや、ショップのこと、

どのような思いで活動しているかなどをお話し、考えた案をご紹介しました。

私は普段からあまり本を読むほうではないので、

「本に特別興味がない人も楽しめる、本と関わるきっかけができる町」

というのを大きなテーマに考えた案を発表。

気がつけば、もう終了時間を過ぎていて、ひとまずお開きに。

目に見える沢山の案が楽しい。

この後も、皆さんと一緒に晩ご飯へ向かいましたが、そこでも本の町について、

いろいろとお話しました。

さらには、今後のkara-Sのことや、Roccaのことなど、

こんなじっくりお話させていただける機会はめったにないので、

今回、参加させていただけて、本当によかったです。

この先、本の町がどのようになっていくのか、楽しみです!

来年、今回出た案のどれかが、実際に現実になっていてほしい!

今回、お声がけくださった、本の町PROJECTの斉木博司さんと北尾トロさん。

つながるきっかけをくださった、Rocca Spieleのお二人、

トドロキデザインの轟さん、

そして、ご参加いただいたみなさま、

すてきなお時間をありがとうございました。

自分たちは今後、どう展開していくのか、

まだまだ未熟な私たちですが、伸びしろだけはきっとあると思うので、

思った事、感じた事、楽しい事、まっすぐに向き合って、

どんどん、広がっていきたいと思います。

なんか、若干選挙の演説みたいになってしまった。笑

なにはともあれ、お疲れさまでした!

こんにちは!kara-Sスタッフの佐藤です。

本日はお知らせがあります。

明日、29日(土)に長野の高遠町にて開催される、

「本の町」をデザインする というテーマのトークイベントに

kara-Sから私、佐藤が参加させていただきます。

■高遠・週末本の町〜2011年 秋の週末、信州・高遠が本の町になります〜

・「本の町」をデザインする

出演:柿木原政弘(10(テン):東京)、轟久志(トドロキデザイン:長野)、

佐藤詩織((京都精華大学kara-S:京都)、ほか

日程:10月29日(土)15:00〜17:00

会場:仙醸蔵

主催:高遠・本の町をつくる会

入場無料、参加自由

今年1月にkara-Sにて開催された、カードゲーム「Rocca」のイベント、

「Rocca Special」で作者のトゥルーリさんと柿木原さんに、

「長野の高遠で面白いことをしているよ。」というお話を聞き、

気になっていた、「高遠・本の町」。

【本の町とは】

手本になっているのはイギリス(ウェールズ)にあるヘイ・オン・ワイ(hay-on-wye)という町です。

この人口2,000人ほどの小さな町には規模や専門分野など様々な古書店が30軒以上あって、

世界中からたくさんの人が集まるブックタウンとして既に40年以上の実績があります。

数年前にそこを訪れたスタッフの二人が、日本にもこんな場所があったら楽しいだろうなと考えたのが

この活動の発端になりました。

→詳細はコチラ

今回、私が参加させていただく、「高遠・週末本の町」は、

過去2回開催された、「高遠ブックフェスティバル」のような一過性のイベントから、

いつもそこにあってほしい「本の町」に近づいていくためのステップとして、

秋の2ヶ月間週末だけの「本の町」を形にしていこうと企画されました。

一見、町おこしのような印象ですが、面白いのはそれが本による、という所。

町をおこすというより、本の町をつくる!という感じです。

私はそこまで本について詳しくないのですが、あえてそのような立場から

考えた「本の町」をお話しようと思っています。

ご一緒させていただく方々もすばらしいメンバーなので、

今から少々緊張しておりますが、いやいや、きっと楽しいに違いありません!

偶然にも、この時期に長野・高遠にお越しの方は、ぜひご参加ください。

一緒に本の町についてお話しましょう!

こんにちは!kara-Sラボの亀井麻美です。

今回は、前回いなかった旧お化け屋敷組メンバーや

今回から加わった新メンバーも出揃い、

総勢14人のにぎやかなラボとなりました。

(今日来られなかったメンバーもあと2人いました)

第3期では、「お店で役立つデジタルコンテンツ」というテーマで、

kara-SのSHOPスペースで実際に設置することを目標に、企画・制作を進めていきます。

今回は、上記のテーマをふまえ、前回宿題で出された企画を発表し、

それをもとにチーム分けをします。

まずは各自考えた企画の発表です!

・タブレット端末で商品の紹介するアプリを作る

・ARコードをかざすと商品の紹介が見られる

・店の前を通ると、おかしな足音になるインスタレーション

・スタンプカードのアプリ

などなど、たくさんのアイデアがあげられました。

ひととおりアイデアが出たところで、松村先生が使う技術をもとに

皆の企画の方向性をまとめ、チーム分けをすることになりました。

細かい内容はネタバレになるので、おおざっぱに紹介します。

ひとつめは、主にjavascriptなどの技術を使うチーム。

ふたつめは、kinectやGainerを使うチーム。

このふたつめのチームは希望者が多かったので、この中でさらに2チームに分け、

計3チームを作ることとなりました。

各メンバーがやりたいチームに立候補し、話し合いをし、

3つのチームが完成しました!

これからは、今日決まった3つのチームがそれぞれ活動をしていきます。

各チーム何ができるかは、乞うご期待です!

kara-S スタッフブログ

kara-S スタッフブログ

架空の通販サイトを考え、それを形にしたものや、

架空の通販サイトを考え、それを形にしたものや、 ウィンドウサイズの変化に合わせて画像の大きさが変わる、

ウィンドウサイズの変化に合わせて画像の大きさが変わる、 生徒さんの職場で実際に公開し、利用することを前提に企画・制作されたサイトなど、

生徒さんの職場で実際に公開し、利用することを前提に企画・制作されたサイトなど、